「マッチ一本 火事のもと 火の用心」 昭和20年代半ば〜30年代半ばまで、空気の乾燥する晩秋から真冬、町内の子どもたちが拍子木を打ち、声をあげながら小路や辻々を夜回りしていた。ズック(綿布)靴をはいていた子どももいたけれど、下駄の子もいた。足袋をはかねば冷えるだろうに、はくのが面倒で素足。

そのころは街灯も少なく、家の灯りも決して明るいものではなかった。天井には40Wか60Wの白熱電球。簡素なカバーとか笠があるのは居間とか客間くらいで、台所やほかの部屋はおおむね裸電球だった。

スイッチはというと、天井につるされた電球器具のつまみをひねって点ける。蛍光灯は発売されていたと思うが、一般家庭に普及するようになったのは1960年代と記憶している。

家屋の照明さえそういう按配なのだ、携帯電灯はあったけれど、主に軍隊や炭鉱夫むけに開発されたという経緯があり、家庭用の懐中電灯という概念が敷衍しはじめたのは昭和30年代半ばである。当然のごとく本体も粗雑で電池の持ちもわるかった。

子ども夜回り隊は十三夜から十六夜までをのぞいて提灯をぶらさげていた。満月の皓々たる光は小路の隅まで明るく照らす。よほどの山奥でなければ月のありがたさを感得できないだろう。

台風がなくても当時はよく停電したからロウソクは家庭の必需品。私の家には仏壇のほかに拝殿(神道)があり、ロウソクは大中小の3種類を常備し、祖父母の部屋には古い行燈もあった。

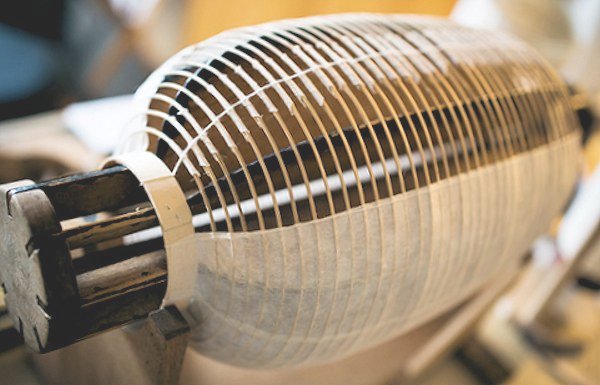

提灯職人でもない祖父は大正期、誰からゆずりうけたのか提灯づくりに欠かせない古ぼけた木型を持っていて、それを使って提灯をつくっていた。竹ひご、和紙は近所の建具屋でわけてもらう。木型の浅い割れ目に竹ひごを巻き、糸をかけてしばり竹ひごを固定する。

数枚の和紙を木組みに貼り、紙が重なる部分を、下の紙が切れないようにカミソリで切ってゆく。貼り合わせたら霧吹きをかける。いうまでもなく霧吹きは紙のシワをのばすため。乾燥させ、木型を抜き、竹ひごと竹ひごのあいだに筋目をいれ、折りたたむ。

たいていは難なく仕上がるのだが、折りたたんでも斜めにひしゃげることもある。そういうとき祖父は小声で「売り物にならん」と言い、ため息をつく。

売るわけのものではないからどういうことはないのだけれど、孫はだまっている。そうやって出来あがった提灯を近所の子らに配って夜道を歩く。マッチで点したロウソクの火。冬の木枯しが吹いて提灯と灯の影がゆらゆら揺れても火は消えず、提灯の上にある通気口からわずかに新鮮な空気が来て明るさを増す。

あのころの小路は地道。しんしんと冷える夜に氷がはる。下駄はそういうとき威力を発揮する。下駄で氷を強く踏み、厚さ数ミリの氷を割るのだ。ズックだとそうはいかない。氷にひびがはいるとギシっと鳴る。記憶をたどっても思い出せないのは、拍子木は誰が持ってきたのかということだ。

市営住宅が軒をならべるあたりに来ると、屋外に水道の蛇口が置かれている場所があり、玄関の引き戸が開き、なかから山の神が出てくる。今夜は特別冷えるのに夜回りごくろうさんと言う。数日前は子どもは風の子やねと言った。気立てがよく40過ぎに見えたが、昔の人間はふけて見えるから30歳くらいかもしれない。カチカチという拍子木の音は冬の風物詩だと思いこそすれ、やかましいなどとほざく人間はいなかった。

テレビのある家庭はほとんどなく、夜、子どもはどのように過ごしていたのだろう。夜回りは午後8時に始まり、20分か25分で終わったと思う。

私の家は夜が更けてもにぎやかだった。若い男女が集まり、毎週、飲めや歌えの大騒ぎ。母が彼らを呼ぶのだ。さいわいなことに家は塀に囲まれており、隣家まで20メートルは離れていた。しかし宴会が終わって外に出ると大ごと、酔っ払いのわめき声に較べたら拍子木の音は静か、しかも情緒があった。

あれはいつだったか、使い古してシミができたり、裂け目の入った提灯の幾つかをたき火のなかに放り込んで燃やしたのは。紙と竹ひごの提灯はすぐ火が回り、めらめら燃えた。たき火は父がこしらえ、孫は燃えつきるまでいた。燃え残りに水をかけるのを手伝って台所へ行くと、祖母が提灯供養とつぶくのが聞こえた。

葵祭の数日前ともなると、京都市内の主な神社の提灯飾りは一挙に増え、夜点灯される。神社すべてを夜回りするのはムリとして、夜の八坂神社と下御霊神社の提灯はひときわ美しく、魂がかがやいているようだ。

祖父の思い出は畑や道具と共にあり、季節の行事や風物詩と並存している。古き良き時代だった。

|

![]()